Data Centers : l'infrastructure invisible du numérique entre IA, énergie et environnement

Les data centers, piliers du cloud et de l’intelligence artificielle, redéfinissent notre monde numérique tout en pesant sur l’énergie et l’environnement.

Introduction : au cœur du numérique, la soif du monde

Dans le désert brûlant de l’Arizona, les pompes des data centers géants engloutissent des millions de litres d’eau chaque jour, tandis que les agriculteurs regardent leurs canaux s’assécher. À 9 000 kilomètres de là, Marseille devient un nouveau carrefour mondial du cloud, où s’entrecroisent les câbles sous-marins qui relient l’Europe à l’Afrique et à l’Asie. Derrière chaque clic, chaque requête d’IA ou épisode Netflix, se cache une infrastructure colossale mais invisible, dont la croissance redessine les équilibres énergétiques et environnementaux de la planète.Les data centers, véritables usines du numérique, constituent l’épine dorsale du monde connecté. Mais cette révolution invisible pose une question simple et urgente : notre soif de données finira-t-elle par assécher la planète ?

Comment fonctionne un data center : au cœur de l’internet mondial

Définition : Un data center ou centre de données en français est un site physique qui regroupe des équipements informatiques essentiels au fonctionnement d'internet et des services numériques. Concrètement, il s'agit d'immenses bâtiments abritant des milliers de serveurs (ordinateurs puissants fonctionnant en continu), des systèmes de stockage massifs pour héberger les données, des équipements réseau (routeurs, commutateurs) pour acheminer l'information ainsi que des infrastructures de sécurité (physiques et numériques)

Pourquoi existent-ils ?

Sans data centers, il n'y a pas de services en ligne. Ces infrastructures permettent :

- Le stockage du cloud (Google Drive, Dropbox, iCloud)

- Le fonctionnement des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X)

- La diffusion du streaming vidéo (Netflix, YouTube, Disney+)

- L'hébergement des sites web et applications

- Le traitement des requêtes d'intelligence artificielle

Un fonctionnement 24/7 gourmand en énergie

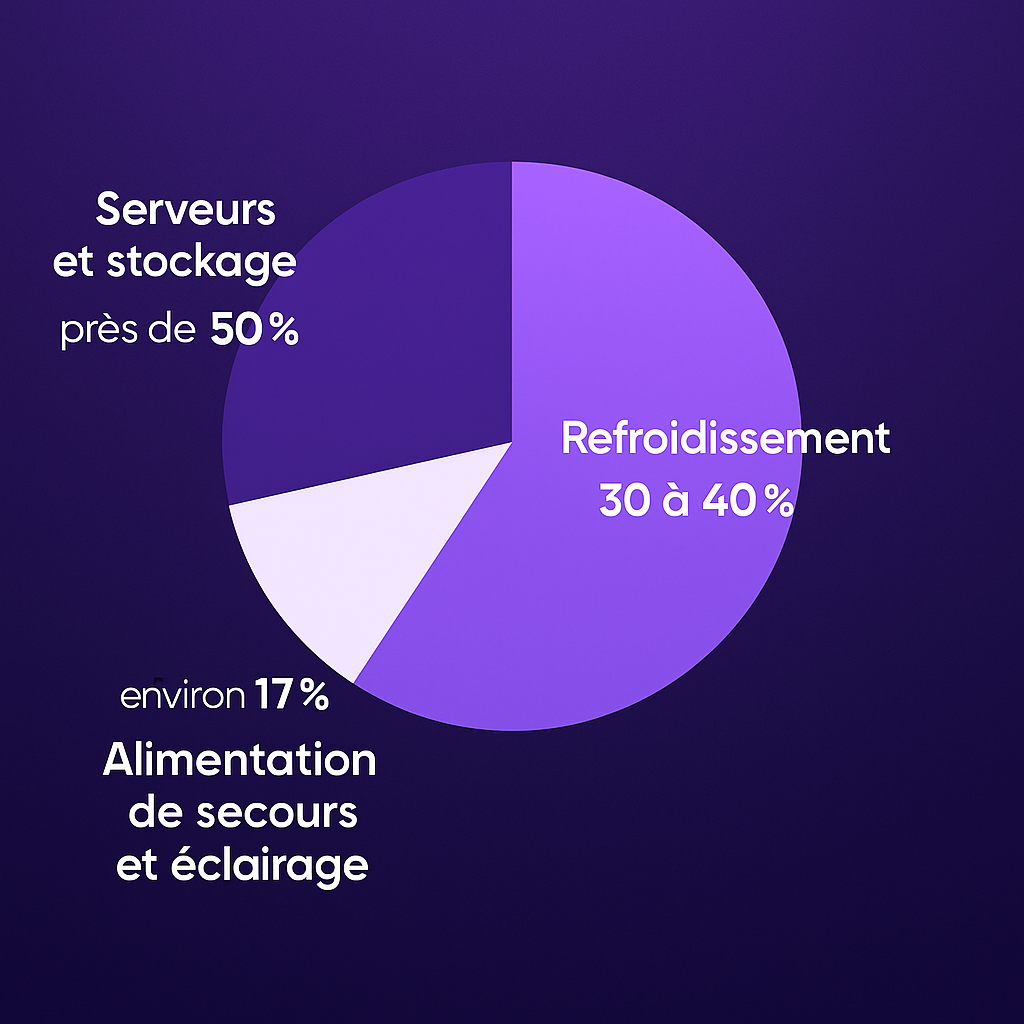

Les serveurs d'un data center tournent sans interruption, générant une chaleur considérable. La répartition de la consommation énergétique s'établit ainsi :

- Serveurs et stockage : près de 50 % de la consommation totale

- Refroidissement : 30 à 40 % de la facture énergétique (climatisation, circuits d'eau)

- Alimentation de secours et éclairage : environ 17 %

Pour donner un ordre d'idée, un data center français consomme en moyenne 5,15 MWh/m²/an. Un site de 10 000 m² équivaut ainsi à la consommation d'une ville de 50 000 habitants.

Pour éviter la surchauffe et garantir la fiabilité du système, ces centres nécessitent une alimentation électrique continue, souvent fournie par des opérateurs comme EDF en France. Il faut également des systèmes de refroidissement sophistiqués (climatisation, circuits d'eau, air frais extérieur) ainsi que des générateurs de secours pour pallier les coupures de courant.

C'est cette double exigence entre puissance et refroidissement qui explique en grande partie l'empreinte environnementale des data centers.

L’intelligence artificielle, moteur d’une explosion énergétique

L'explosion des besoins de calcul

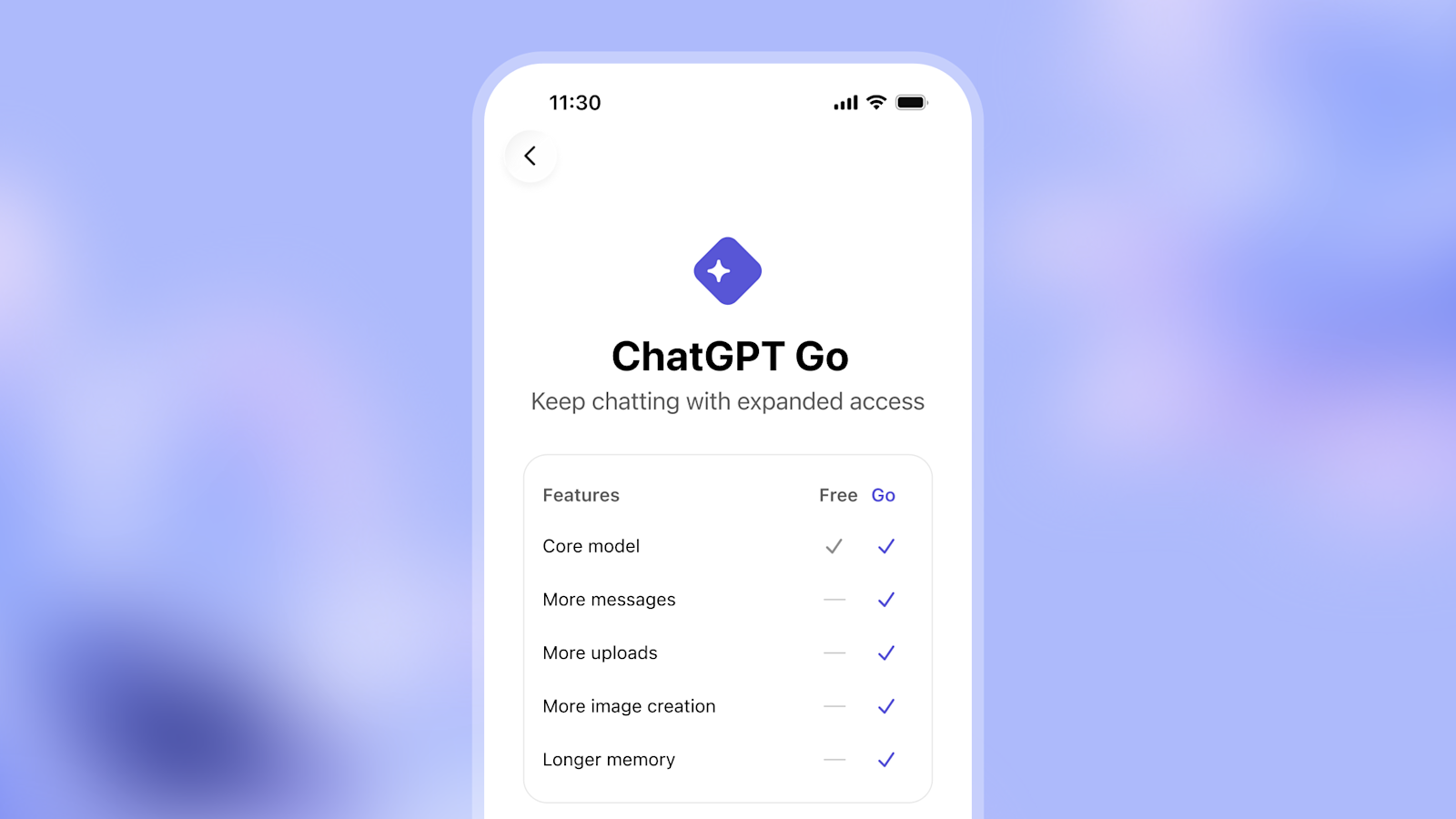

L'avènement de l'intelligence artificielle générative a transformé l'équation énergétique du numérique. Des outils comme ChatGPT, Midjourney ou Copilot nécessitent des capacités de traitement bien supérieures aux services traditionnels.

Pourquoi ? Parce qu'une simple requête adressée à une IA mobilise des milliers de processeurs qui calculent simultanément. Entraîner un grand modèle de langage peut demander plusieurs semaines de calcul intensif sur des infrastructures spécialisées.

Le coût caché d'une requête IA

Selon plusieurs études récentes, une interaction avec un modèle d'IA génératif consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. Plus inquiétant encore : cette même requête nécessite en moyenne 50 centilitres d'eau pour le refroidissement des serveurs.

Ce chiffre peut sembler anecdotique, mais rapporté aux milliards d'interactions quotidiennes, l'impact devient considérable. En phase d'entraînement, un seul centre IA peut consommer entre 11 et 19 millions de litres d'eau chaque jour, soit la consommation d'une ville moyenne.

Des tensions hydriques préoccupantes

Aux États-Unis, certains data centers implantés dans des régions arides comme l'Arizona ou la Géorgie sont pointés du doigt pour leur ponction massive dans les ressources hydriques locales. Dans ces États déjà confrontés à la sécheresse, l'installation de nouveaux centres suscite une opposition croissante des populations et des associations environnementales. Cette "soif numérique" illustre un paradoxe : l'IA, souvent présentée comme une solution aux défis écologiques, contribue elle-même à certains problèmes environnementaux.

L'empreinte environnementale du cloud : au-delà de l'immatériel

Des chiffres qui donnent le vertige

Le terme "cloud" (nuage) véhicule une image trompeuse d'immatérialité. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, les data centers représentent :

- 2 à 3 % de la consommation électrique mondiale (équivalent à la consommation d'un pays comme l'Espagne)

- Environ 1 % des émissions mondiales de CO₂

- 25 % des émissions du numérique en France

- Une trajectoire de croissance de 30 % par an avec l'essor de l'IA

Les trois sources principales d'impact

1. La consommation électrique

C'est le poste le plus important. Un grand data center peut consommer autant qu'une ville de 50 000 habitants. Cette électricité provient encore majoritairement de sources fossiles à l'échelle mondiale, même si l'Europe fait figure d'exception grâce au nucléaire et aux renouvelables.

2. L'utilisation d'eau

Le refroidissement par évaporation nécessite d'importantes quantités d'eau douce. En période de sécheresse ou dans les zones sous stress hydrique, cette consommation entre en concurrence directe avec les besoins agricoles et domestiques.

3. La chaleur fatale non valorisée

Les data centers rejettent d'énormes quantités de chaleur dans l'environnement. Dans la plupart des cas, cette énergie thermique est simplement perdue, alors qu'elle pourrait chauffer des bâtiments, des serres ou alimenter des réseaux de chaleur urbains.

La question du mix énergétique

En France, la situation est plus favorable qu'ailleurs. EDF, principal fournisseur d'électricité des data centers français, propose un mix énergétique majoritairement décarboné :

- 70 % d'énergie nucléaire (bas carbone)

- 25 % d'énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire)

- Seulement 5 % d'énergies fossiles

Cette spécificité française constitue un avantage compétitif pour attirer les acteurs internationaux du cloud et de l'IA.

Pourquoi Marseille devient le hub numérique de l’Europe ?

Alors que les mégacentres américains s’enfoncent dans la crise hydrique, la France mise sur un autre modèle : l’optimisation énergétique et la connectivité mondiale. C’est à Marseille que ce pari prend corps, entre innovation technologique et géopolitique numérique.

Une position géographique stratégique

Marseille n'est pas devenue un hub numérique par hasard. La cité phocéenne bénéficie d'une localisation exceptionnelle : elle constitue le point d'atterrissement de nombreux câbles sous-marins reliant l'Europe à l'Afrique et à l'Asie.

Ces câbles à fibre optique, véritables autoroutes de l'information, transportent plus de 95 % du trafic internet mondial. Leur concentration à Marseille fait de la ville un nœud névralgique du réseau planétaire de données.

Les acteurs majeurs présents

Plusieurs géants du secteur ont investi massivement dans la métropole :

- Interxion (groupe Digital Realty), leader européen

- Jaguar Network (filiale d'Iliad), opérateur français

- Thésée DataCenter, spécialisé dans les infrastructures souveraines

Ces installations représentent des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros et créent des centaines d'emplois techniques qualifiés.

Les atouts marseillais

Au-delà de sa connectivité internationale, Marseille présente plusieurs avantages notamment son climat méditerranéen permettant d'exploiter le refroidissement par air extérieur une partie de l'année. La proximité avec la mer présente également des solutions de refroidissement innovantes. Le réseau EDF semble proposé une capacité électrique suffisante et enfin de nombreux terrains sont disponible en périphérie de la ville pour de nouvelles implantations.

Les défis locaux

Cette concentration de data centers n'est pas sans soulever des interrogations notamment lors des périodes estivales représentant une pression sur les ressources en eau. Lors des pics de consommation, cela peut avoir un impact sur le réseau électrique local et peut également représenter des nuisances sonores pour les riverains (bruit des systèmes de ventilation). Enfin, cela peut augmenter l'artificialisation des sols liée aux nouvelles constructions. La métropole marseillaise travaille désormais à encadrer ce développement, en imposant des critères environnementaux stricts aux nouveaux projets.

EDF et la transition énergétique du numérique

Un partenaire historique du secteur

EDF joue un rôle central dans l'écosystème français des data centers. L'énergéticien fournit aujourd'hui l'électricité de la majorité des centres de données implantés en France, bénéficiant de son mix bas carbone comme argument commercial face à la concurrence internationale.

Des solutions innovantes en développement

Face aux enjeux climatiques, EDF multiplie les expérimentations :

Les micro-grids intelligents : Des réseaux électriques locaux capables d'optimiser en temps réel la distribution d'énergie selon les besoins et la disponibilité des sources renouvelables.

L'alimentation directe par renouvelables : Connexion de data centers à des parcs éoliens ou solaires dédiés, garantissant une traçabilité totale de l'origine de l'électricité.

La valorisation de la chaleur fatale : Récupération de la chaleur produite par les serveurs pour alimenter des réseaux de chauffage urbain. Plusieurs projets pilotes sont en cours en Île-de-France.

L'équation économique

Pour EDF, les data centers représentent une opportunité de croissance, mais aussi un défi. Leur consommation croissante nécessite d'anticiper les investissements dans les infrastructures de production et de distribution, tout en respectant les objectifs de décarbonation de la France.

Vers des data centers durables : les solutions d'avenir

Le refroidissement innovant

À Marseille et dans plusieurs autres ports européens, des projets innovants exploitent l'eau de mer comme fluide de refroidissement pour les data centers. Cette approche permet de réduire drastiquement la consommation d'eau douce, une ressource précieuse qui se raréfie dans de nombreuses régions.

Parallèlement, certains data centers expérimentent une technologie encore plus audacieuse : l'immersion liquide. Cette technique consiste à plonger complètement les serveurs dans des fluides diélectriques, c'est-à-dire des liquides qui ne conduisent pas l'électricité. Le "liquid cooling", comme on l'appelle dans le secteur, améliore considérablement l'efficacité énergétique en permettant un transfert de chaleur beaucoup plus efficace que l'air.

Enfin, Microsoft a poussé le concept encore plus loin en testant pendant deux ans un data center immergé au fond de l'océan. Cette installation sous-marine bénéficie d'un refroidissement naturel grâce à l'eau de mer environnante. Les résultats de cette expérience se sont révélés prometteurs, tant au niveau de la fiabilité des équipements que de la consommation énergétique globale du système.

L'économie circulaire appliquée au numérique

En Scandinavie, plusieurs data centers ont mis en place des systèmes ingénieux de récupération de chaleur qui permettent de chauffer des quartiers entiers grâce à la chaleur dégagée par leurs serveurs. L'exemple de Stockholm est particulièrement remarquable : environ 10 % du chauffage urbain de la ville provient directement de la chaleur récupérée dans les data centers, transformant ainsi un déchet énergétique en ressource utile pour les habitants.

La réutilisation du matériel constitue également un levier important pour réduire l'empreinte environnementale globale du secteur. En prolongeant la durée de vie des serveurs, en reconditionnant les équipements usagés et en recyclant systématiquement les composants électroniques, les opérateurs peuvent diminuer significativement l'impact lié à la fabrication de nouveaux matériels, qui représente une part importante de l'empreinte carbone totale.

Enfin, l'optimisation logicielle représente une piste d'avenir prometteuse. Les chercheurs travaillent actuellement sur le développement d'algorithmes d'IA plus efficients , capables de réaliser les mêmes tâches en nécessitant moins de cycles de calcul. Certains d'entre eux se concentrent spécifiquement sur des modèles dits "frugaux", qui visent à offrir des performances comparables aux modèles traditionnels tout en ne consommant qu'une fraction de l'énergie nécessaire.

Le cadre réglementaire en évolution

L'Union européenne et les autorités françaises renforcent progressivement les exigences :

- Obligation de transparence sur la consommation énergétique et hydrique

- Seuils maximaux de PUE (Power Usage Effectiveness, indicateur d'efficacité énergétique)

- Certifications environnementales obligatoires (ISO 14001, ISO 50001)

- Contraintes d'implantation dans les zones sensibles

Ces régulations visent à orienter le secteur vers une trajectoire plus durable sans compromettre son développement économique.

Conclusion : l'équilibre entre innovation et responsabilité

Les data centers incarnent le grand paradoxe de notre époque : ils sont à la fois les moteurs de la transformation numérique et les symboles de ses limites écologiques.

Face à la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle et du cloud computing, le statu quo n'est pas une option. L'augmentation continue de la consommation énergétique et hydrique entrerait en collision frontale avec les objectifs climatiques internationaux.

La voie est étroite, mais praticable. Elle passe par une sobriété numérique assumée, questionnant la nécessité de chaque usage, par une innovation technologique soutenue dans les systèmes de refroidissement et l'efficacité énergétique. Il faut également une planification territoriale intelligente, concentrant les infrastructures là où les ressources sont disponibles. Enfin, la transparence accrue est un point essentiel pour permettre aux citoyens de comprendre l'impact réel du numérique.

En France, et particulièrement à Marseille, hub européen en devenir, les acteurs publics et privés ont l'opportunité de démontrer qu'excellence technologique et responsabilité environnementale ne sont pas incompatibles.

Le défi est de taille : construire l'infrastructure numérique du XXIᵉ siècle sans hypothéquer l'habitabilité de la planète. C'est précisément dans cette tension que se joue l'avenir du secteur.

.avif)